LIXILが業界に先駆けてエクステリア自動設計ツールを開発するなど、BIMへの対応力を強めている姿を前向きに受け止めるのは、建築設計事務所だけではない。建設現場の作図を支援する企業からも声が上がる。ゼネコンの施工図・仮設計画や設計事務所の実施設計などを幅広く支援するアイテック(東京都足立区)の木村雄一社長もその1人だ。

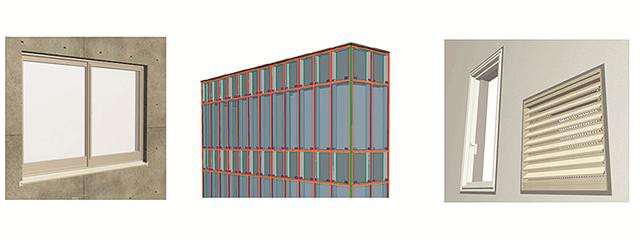

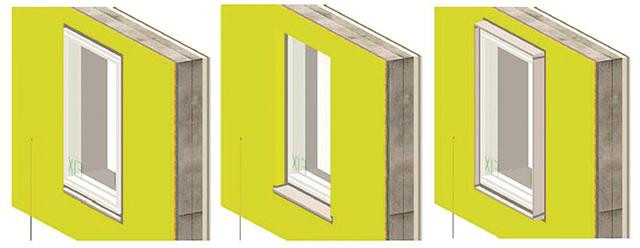

「メーカーが自主的に製品データを提供する流れは設計効率化の観点から有効になる。ビルサッシやカーテンウォールの取り合いはミリ単位の図面精度が求められ、納まりの観点からもメーカーから正確なオブジェクト情報を得られるのは大きい。だが、施工段階のBIM普及が思っていたほど進展していない状況がファミリ提供の動きに少なからず影響してくるかもしれない」と見通す。

現在90人体制の同社は施工者や設計者からの依頼に対応するように、2012年からBIM導入を進めてきた。社内ではオートデスクの『Revit』を始め主要BIMソフトを使いこなせるよう準備し、3年前にはBIMの仕事が全体の2、3割まで広がった。「実はもっと割合が増えていくと身構えていたが、現在も割合は変わっていない」と明かす。

背景には、ゼネコンが力を注いでいる施工段階のBIMが思うように進んでいない状況が関係している。設計から施工まで一貫してBIMで対応しようとしていたプロジェクトも、工期などが厳しくなると、最終的に施工BIMの対応を弱めざるを得ない。トライアルとして2次元と3次元を並行して進める現場は多く、工事進捗を見定めながら2次元だけの対応に切り替える現場もある。

メーカー各社が自社製品のファミリ提供を拡充するなかで、LIXILビル事業本部市場開発統括部エンジニアリング営業部の西村雅雄担当部長は「われわれのファミリの作り方は設計段階と施工段階それぞれで異なっている。プロジェクトが進行するなかで、その置き換えに対応するかが今後の課題の1つ。総合メーカーとして多くの分野でBIM対応を強めながらファミリ提供のあり方も整理していきたい」と焦点を絞り込む。

設計段階におけるBIMモデルの属性情報は30項目ほどだが、施工段階では200項目にも達する。図面に具体のメーカー製品が折り込まれるのは早くても実施設計の後半となり、なかには施工が始まってから製品が決まるケースも少なくない。BIM導入に力を注ぐ建設現場では3次元モデルデータの提供を前倒しさせたいため、専門工事会社の選定をこれまでより早めるケースがあるだけに、本格的なフルBIMに挑むプロジェクトではより早い段階でメーカー品の図面折り込みが実現する可能性も秘めている。

木村氏は「現在はLIXILが先行して多くの分野でファミリの提供を進めているが、他のメーカーが追随し、この流れが業界全体に広がれば状況は大きく変わるだろう」と期待感を抱いている。

ほかの記事はこちらから

【B・C・I 未来図】2021年以前の記事はこちらから

建設通信新聞電子版購読をご希望の方はこちら