2023年度の直轄土木工事でのBIM/CIM適用の原則化に向けた取り組みが進んでいる。大規模構造物の詳細設計では3次元モデルの作成が21年度から原則化されており、施工段階を見据えたBIM/CIM活用が動き始めた。国土交通省は原則適用によって、関係者協議の円滑化や設計ミスに起因する変更協議の低減などの効果を示す。一足飛びに全工程での完全3次元化を求めるのではなく、現実的な目標を設定し、その効果を明らかにすることで原則化に道筋をつける。

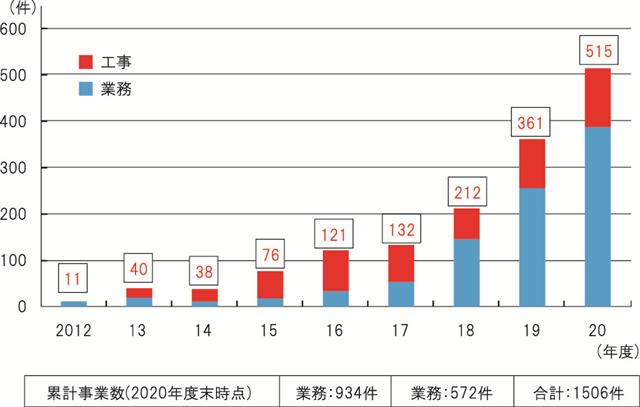

国交省は、7日に開いた第6回BIM/CIM推進委員会で取り組み状況を報告した。20年度のBIM/CIM活用事業の実施状況は、設計業務が389件、工事が126件だった。19年度実績の業務254件、工事107件をそれぞれ上回るなど活用が順調に進んでいる現状を踏まえ、21年度から段階的な原則適用を開始した。

(21年3月31日時点)

21年度は一般土木と鋼橋上部を対象に、大規模構造物の詳細設計をBIM/CIMで実施する。新たに制定した『3次元モデル成果物作成要領(案)』に基づいた3次元モデルの作成を求める。工事契約は 引き続き2次元図面で行うことを前提とし、設計図書の照査や施工計画の検討に必要となる最小限の仕様を3次元モデルとして作成する。

3次元モデル成果物作成要領は、単に3次元モデル成果物の要件を定めるだけでなく、設計当初から3次元モデルを作成し、関係者協議や受発注者による設計確認、設計照査を実施の上、最終的な3次元モデル成果物につなげるための基本的な作成方法を示している。

ただ、形状が複雑だとソフトウェアの機能では3Dから2Dの切り出しができない点など実際の運用段階において新たな課題が顕在化したことから、同要領の改定作業も並行して進める。

詳細設計における原則適用の必須事項は、同要領に基づく3次元モデルの作成などの業務だが、対象業務では“上乗せ”の取り組みとして要求事項(リクワイヤメント)を設定する。設計選択肢の調査や地質・騒音・浸水などのリスクシミュレーション、関係者協議・住民説明など対外説明などからBIM/CIMの活用効果が見込まれる項目を選択し、効果を検証する。

リクワイヤメントの分析を通じて、どの段階からどのように3次元モデルを活用するかなど、業界団体とも協議の上、工種別に整理する。あわせて、インフラ管理の効率化のために蓄積すべき情報や手法も検討していく。

ほかの記事はこちらから

【B・C・I 未来図】2021年以前の記事はこちらから

建設通信新聞電子版購読をご希望の方はこちら