【BIM/CIM未来図-建設技術研究所③】業務通じて3次元モデル使う/原則化見据えオペレーター拡充

建設技術研究所の中部支社では、2021年3月に完了した設楽ダム関連施設詳細設計業務の成果をきっかけに、BIM/CIM活用数が着実に増えてきた。21年度に支社で受注した国土交通省の直轄業務のうち、BIM/CIMを積極的に活用したのは4業務に達する。

河川部水工室の岡嶋義行室長は「今後さらにBIM/CIM活用が拡大することを見据え、オペレーターの体制も拡充した」と明かす。23年度から国交省直轄事業での原則適用がスタートすれば、業務規模にかかわらず対象案件は必然的に増えてくる。高い顧客満足度と利益の確保に向けて重要になってくるのは「外注せずに社内で内製できる体制をきちんと確保すること」と先を見据える。

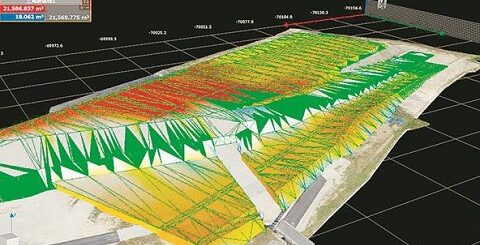

振り返れば中部支社初のBIM/CIM活用業務は18年にさかのぼる。堤防の詳細設計を進める際、工事場所に隣接する県道との取り合いが複雑であったため、通学バスなどの運行に支障がないかを3次元モデルで検証した。その設計を担当し、現在は国土文化研究所インフラソリューショングループの坂本達俊研究員は「3次元モデルで比較検証すること自体は非常に有効であったが、図面を3次元モデル化する作業の工期が厳しかった。より効率的に3次元化ができれば、さらなる最適化を進められると感じた」と強調する。

現在、年間40件もの業務でBIM/CIM活用を進めている同社では当初、導入しやすい橋梁を中心にした道路分野での活用数が増えていたが、近年は難易度の高いプロジェクトが多い水工分野での活用が増加傾向にあるという。東京本社技術統括部BIM/CIM推進センターの藤田玲センター長は「業務の最初から3次元設計で進めてきた設楽ダム関連施設詳細設計業務の成果が、その後押しになっている」と明かす。

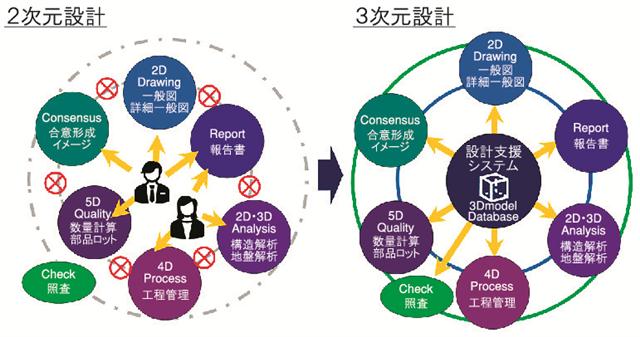

同社に限らず建設コンサルタント分野では、従来の2次元設計を進めながら業務の最後になって3次元化を行う進め方が多い。「これではモデルをつくっただけ終わってしまう。業務を通じて3次元モデルを使いながら、どうすれば効果的に作業を進められるか、業務効率に向けた改善策を考えることが重要である。つまり、BIM/CIMを使って業務をマネジメントできる人材の確保が急務」と訴える。

設計業務では、与条件の変更が頻繁にあり、設計担当者はそのたびに修正を繰り返す必要がある。特に業務の終盤は多忙を極めるケースが後を絶たないだけに、業務の最後になって3次元化する進め方ではより人手を増やさなければいけない。BIM/CIMの活用には「担当者のマネジメント力が強く求められる」と付け加える。

設楽ダム関連施設詳細設計業務を担当した中部支社河川部水工室の新谷裕美氏が「初めてのBIM/CIMであったため、無我夢中で取り組んできた。業務期間内にきちんと成果を出そうと、常に段取りを重視したことが良い結果を生んだ」と振り返るように、当初から3次元で設計を進めてきたことで発注者との協議はスムーズに進み、結果として合意形成の円滑化につながった。