【BIM/CIM未来図-建設技術研究所④】事業マネジメントの流れ拡大/役割多様化しリテラシー講習

近年の建設コンサルタント業務では、施工者と連携するケースが増えつつある。難易度の高いプロジェクトでは設計段階から施工者の意見を聞くECI(施工予定技術者事前協議)プロジェクトの導入が拡大しているほか、発注スケジュールの関係から設計と施工がほぼ同時並行で進むケースも少なくない。建設技術研究所でも同様だ。東京本社技術統括部BIM/CIM推進センターの藤田玲センター長は「そうした施工者との情報共有の手段としてBIM/CIMを効果的に活用しているケースが多い」と説明する。

国土交通省がi-Constructionによる現場の生産性向上を強化したことで、工事段階でのICT活用が一気に進んでいる。堤防の詳細設計業務で自身2件目のBIM/CIM活用に挑んだ中部支社河川部水工室の新谷裕美氏は、出水期に工事ができないため、設計とほぼ同時で工事が発注された中で、ICT建機へのデータ連携を踏まえながら3次元モデルの構築も進めてきた。

施工者は測量から引き継がれた3次元データを使って建設機械を動かす予定だったが、その精度が不十分であったことから設計者側でデータを補足したため、モデル自体の難易度は一気に上がった。従来は測量データが不十分な場合は施工サイドで対応するが、設計と施工の発注時期が重なり、両者同時並行で業務を進めてきたために「われわれ設計業務ではあまり経験することのない役割も受け持つことができ、良い経験となった」と振り返る。

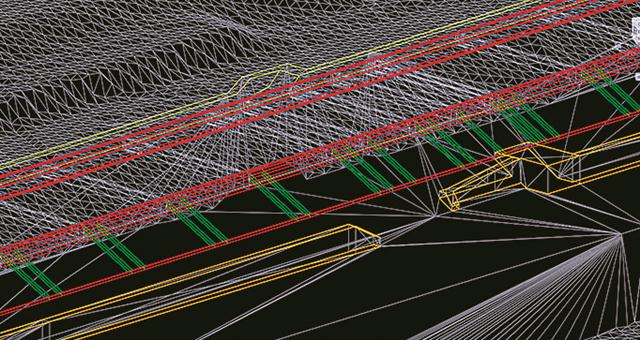

同社がJACIC(日本建設情報総合センター)とJVを組んで受託した中部地方整備局新丸山ダム工事事務所発注の新丸山ダムBIM/CIM検討業務は、BIM/CIM活用が本格化する中で業務受託につながった仕事の1つだ。具体的には計画から調査、設計、施工、維持管理の各段階で活用する統合BIM/CIMモデルの内容検討などを担う業務で、BIM/CIM活用の豊富な実績や経験がその支えになっている。

藤田氏は、このように各生産プロセスを通してBIM/CIM活用が進む中で「事業全体の流れを見据えて効果的にBIM/CIMを活用する事業マネジメントの流れも広がりつつある」と分析する。新丸山ダムでは設計者と施工者が存在する中で「この現場で今後、BIM/CIMを活用することは事業進捗をスムーズに行うためのマネージャー的存在になっていく可能性を秘めている」と考えている。

BIM/CIMの一般化がより現実味を帯びてくれば、建設コンサルタントの役割も多様化してくる。同社は2023年度からの原則適用を見据え、21年度から社内でリテラシー講習を進め、管理技術者、中堅・若手社員、オペレーターの各層向けにカリキュラムも整えている。

年40件規模をこなすBIM/CIMトップランナーの同社でも、初めてBIM/CIM活用業務に挑む技術者は多い。BIM/CIMを活用して、何ができるか、最適な活用方法を見定められるスキルがなければ、活用効果を最大限に発揮することはできない。リテラシー講習では「活用の目的をきちんと定め、実現するための筋道を描ける人材づくりに注力している」という。