【BIM/CIM未来図-建設コンサルはいま-建設技術研究所⑤】3D設計ワークフロー確立/河川、橋梁で支援システム

社を挙げてBIM/CIMの積極的な活用を推し進める建設技術研究所では、モデル化の主力ツールに位置付けるオートデスクの『Civil3D』に加え、BIMソフト『Revit』などの関連ツールの利用者を拡充している。国土交通省がBIM/CIM原則化を2025年度から23年度に2年前倒しした20年度のタイミングで、ライセンス数を大幅に増やした。東京本社技術統括部BIM/CIM推進センターの藤田玲センター長は原則化を踏まえて「これからBIM/CIMを最大限に活用していくためにも、設計ワークフロー自体の見直しを進めていく」と強調する。

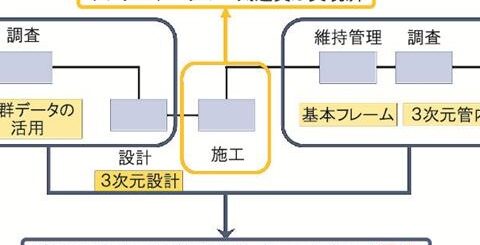

前提とするのは、業務のスタート時から3次元設計を進めていくことだ。中部支社で21年3月に完了した設楽ダム関連施設詳細設計業務で取り組んだ成果を足掛かりに展開を進めており、「社として一貫した3次元設計のワークフローを確立していきたい」と先を見据える。社内では最初から3次元設計に取り組む事例が増えてはいるものの、従来の2次元設計を軸に業務の最後に3次元化するケースはまだまだ多い。

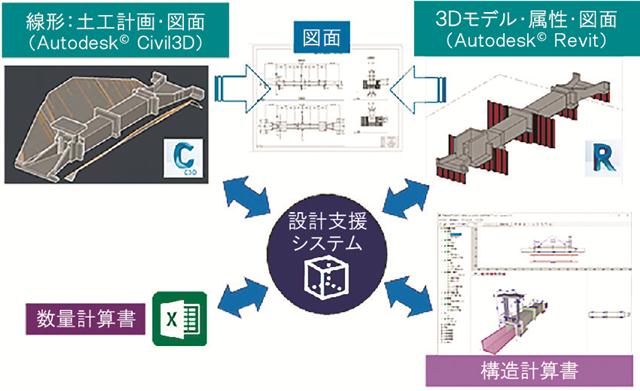

同社は、設計の業務効率化と高品質化を目的として、3次元設計ワークフローを支援するシステムの開発と、それを実現するための設計ワークフローの構築を進めてきた。その初弾が完成し、21年12月から河川構造物(樋門・樋管)と橋梁を対象に、3次元設計支援システムの運用をスタートした。

従来の設計ワークフローは、2次元図面を人の目で確認し、人の手で設計タスク間の情報を引き渡すため、ミスが発生しやすい構造になっていた。そうなると、BIM/CIM活用に取り組む業務が増えても、2次元図面の完成後になって3次元設計を行っているため、業務を進める過程で3次元データ活用の恩恵を十分に得ることができない。そうした課題を改善していくことがシステム開発の狙いだ。

河川構造物の3次元設計支援システムは、予備設計のワークフローを前提に運用を進めることで、3次元モデル、図面、数量、構造計算とのシームレスな連携が可能になるという。従来の予備設計における一般図の作図や概算数量算出までの作業を効率化し、生産性の大幅な向上につなげる。形状の修正作業が効率化するため、構造物の形状を早期に最適化しやすく、品質向上にも寄与する。

同時に構築したワークフローに沿って、設計初期から3次元データを活用することで、各設計タスク間の連携が自動化され、それによって設計の効率化や品質化が大幅に向上する。実務を通してシステムをブラッシュアップしながら、河川構造物では詳細設計のワークフローでの運用、橋梁では動的解析との運用に向けて、さらなる開発も進める方針だ。

社内ではBIM/CIMの活用意識が高まりを見せ、活用案件については利益確保に向けて外注を控え、内製化を推し進める方針も打ち出した。国交省のBIM/CIM原則化を背景に、建設コンサルタントの動きが活発化する中で、3次元設計への転換を目指す同社は業界に先んじてBIM/CIM活用の新たなステージに踏み込もうとしている。

(おわり・西原一仁)