【BIM/CIM未来図-建設技術研究所①】業務当初からの3次元設計/道筋つけた中部支社事例

国土交通省のBIM/CIM原則化を背景に、建設コンサルタント分野で3次元設計の導入にかじを切る流れが広がるものの、現状は従来の2次元設計を進めながら業務の最後に3次元化するケースが多い。年間40件ものBIM/CIM活用業務を手掛け、業界をリードする建設技術研究所も、そうした進め方を改善すべき課題の1つとして位置付ける。東京本社技術統括部BIM/CIM推進センターの藤田玲センター長は「原則化まで残り1年に迫り、設計担当の意識が徐々に変わり始め、業務当初から3次元設計を進める前向きな成果が実績として出てきた」と明かす。

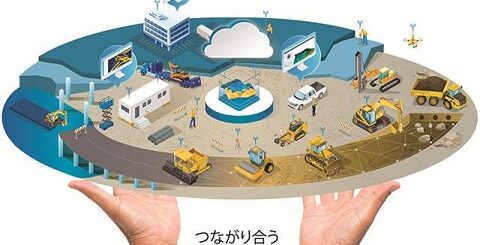

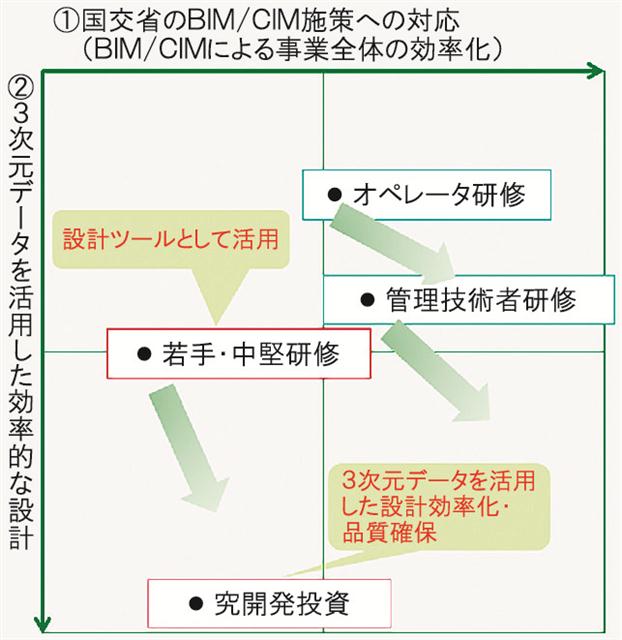

10年前に全社横断のCIM推進会議を発足し、業界の中でもいち早くBIM/CIMと向き合ってきた同社はオートデスクのAECコレクションを主力のBIM/CIMツールとして定め、実績を積み上げてきた。2021年度には本支社にBIM/CIM推進センターの配置を完了し、23年度からの原則化を見据えて組織を整えた。業務を担う最前線の技術者が効率的にBIM/CIMを使いこなす前向きな意識を持ってほしいと、BIM/CIMリテラシー講習もスタートした。

講習は管理技術者、中堅・若手技術者、オペレーターの3つに区分けし、特に最前線で指揮をする管理技術者には発注者のリクワイヤメント(要求事項)を的確に把握し、最適に3次元モデルデータを使いこなすスキルの向上に力を注いでいる。コロナ禍で人数を制限してきたが、この1年で座学講習は累計200人、ハンズオン研修は同100人が受講済み。社内にはBIM/CIM一般化は避けて通れないという意識が広がり、オンラインで自主的に学ぶ社員も増えているという。

直近1年間で座学講習は累計200人、ハンズオン研修は同100人が受講

年間10数件で推移していたBIM/CIM活用件数は、18年度から国交省が大規模構造物の詳細設計を対象に位置付けことで、年間20数件の規模に拡大し、段階的に対象が広がり、21年度は40件近くにまで達した。藤田氏は「活用件数は着実に増えているが、従来の2次元設計ワークフローを進めながら業務の最後に3次元化している業務がまだ多く、BIM/CIMの効果を最大限に得られない現状も課題としてある」と焦点を絞り込む。

業務当初から3次元設計を進めることができれば、初期段階にモデルを使った事前検討も可能になり、発注者との合意形成もスムーズに進む。従来の2次元設計ワークフローでは図面を確認し、設計タスク間の情報を引き渡すため、ミスも発生しやすい。つまり、業務の最後に3次元化するやり方は非生産的であり、「業務を通じてBIM/CIM活用の恩恵を受けられない」と考えている。

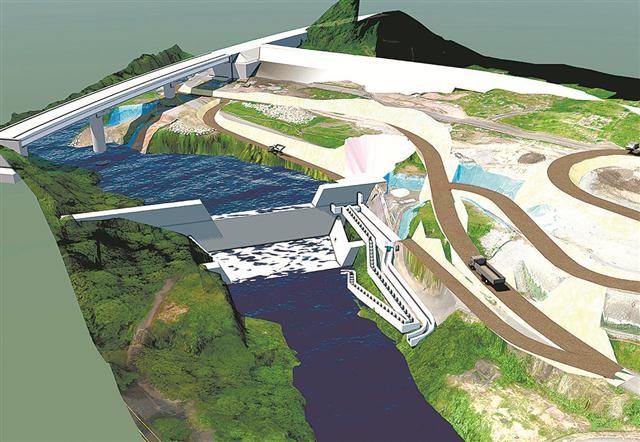

国交省のBIM/CIM原則化まで残り1年に迫り、全国の事業所が取り組むBIM/CIM活用業務の中には、業務当初から3次元設計を前提とした事例も徐々に出てきた。その中でも中部支社が取り組んだ中部地方整備局発注の設楽ダム関連施設詳細設計業務は「その先行事例として社内に筋道をつけた成果の一つ」と強調する。