ことし7月に建設DX(デジタルトランスフォーメーション)の新会社として発足したEARTHBRAIN(東京都港区)で、エバンジェリストの肩書をもって動き出した緒方正剛氏は「現場に広がるBIM/CIMの“やらされ感”をいかに払拭(ふっしょく)するかが、一般化への出発点」と訴える。国土交通省が2023年度の原則適用を打ち出し、企業規模にかかわらず対応せざる得ない状況になった。「BIM/CIMのエバンジェリスト(伝道師)として、地域建設業を成長に導きたい」と前を向く。

熊本大大学院の時にインターン生として参加した鴻池組の現場で3次元コンピューターグラフィックによる施工管理を経験し、現場の工程管理を可視化するバーチャルモデルをテーマに修士論文を書き上げた。02年4月に入社した西松建設では九州支社に配属され、土地区画整理事業造成工事でGPS(全地球測位システム)測量による出来形管理システムを自ら考案するなど、現場の生産性向上を突き詰めてきた。

◆現場経験生かし、3次元データ活用の有効性をアピール

「情報が集まる東京で挑戦したい」と意を決し、オートデスクに転職したのは05年。当時はまだ国交省が電子入札や納品、情報共有を志向するCALS/ECの時代だった。「ようやく3次元の時代が来る」。12年に国交省がCIMの試行導入を打ち出したことで風向きが一変したことをいまでも鮮明に覚えている。初年度の試行プロジェクトのすべてにコンタクトし、3次元データ活用の有効性を説いた。

ゼネコンの現場経験、ソフトベンダーでのエンジニア経験を買われ、先端建設技術センターに転籍したのは13年のことだ。「制度設計の側にも携わることができ、わたし自身の視野は広がった」と振り返る。研究部ロボット・AIグループ上席参事として導入プロジェクトの課題抽出を進める中で「地域建設業への広がりが急務だ」という思いが日増しに募っていた。スマートコンストラクションを旗印に現場のデジタル化を推し進めるコマツでなら「後押しができる」と迷いなく飛び込んだ。現在は出向する形でEARTHBRAINに席を置く。

これまでのネットワークを生かし、進行中のBIM/CIM現場に足を運ぶ中で、受発注者ともに「やらされ感」が広がっていることを懸念している。「BIM/CIMを使ってこれをしたいという思いがひも付いていないために本気度が上がってこない。きちんと目的を持って取り組むことで価値は生まれる」と、各現場に呼び掛けている。

◆自然災害発生時、維持管理データが貴重な情報に

23年度の原則適用をきっかけに「建設生産のプロセスは大きく変化する」と確信している。業務の流れによって働き方は変わり、仕事に対する新たな意識も芽生える。いまは業務に追われ、現場に出向く機会が少ない発注者も、デジタル化の進展によって遠隔管理などが一般化し、仕事の進め方も違ってくる。国を挙げてインフラ分野のDXが動き出したことも追い風だ。

「デジタル化によって、現場がどういう状態であるかをリアルタイムに把握できるようになれば、仕事の進め方が違ってくる。少ない人数でこれまでと同じ成果を出すことができ、それによって生まれた隙間時間をどう使っていくかが問われるようになる。いかに仕事の質を向上させるか。そう思考を巡らせることでモチベーションも高まる」

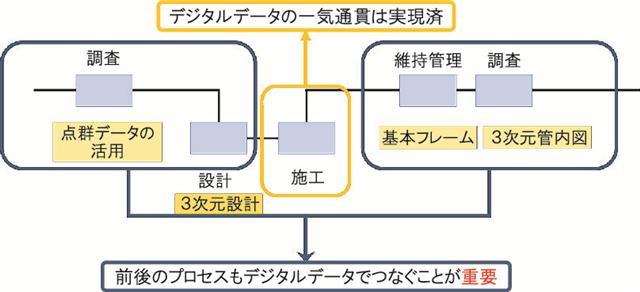

コマツのスマートコンストラクションは、生産プロセスの各工程をデジタル化するだけでなく、すべての工程をデジタルでつなぐことをコンセプトにしている。「従来の施工プロセスを置き換える縦のデジタル化だけでは意味をなさない。横のつながりを意識しなければ、全体最適の効果を得ることはできない。施工段階だけのデータ連携はBIM/CIMの一部分に過ぎない。最終目的である維持管理段階へどうつなげるか。それがわたし自身のミッションでもある」と決意する。

近年は自然災害が多発し、復旧の初動対応が重要になっている。「事前に現況を把握しておけば、復旧計画も立てやすいが、すべてのエリアで点群データを取得する大それた準備は必要ない。デジタル写真を撮影しておくだけで非常時への対応はしやすい。災害が起きれば、地元の建設会社が真っ先に動く。現況を知る手がかりがあるだけで、初動対応のスピードは増す。維持管理データとは非常時の調査・復旧段階への貴重な情報であり、それが災害時のフロントローディングに通じる」と訴える。

ほかの記事はこちらから

【B・C・I 未来図】2021年以前の記事はこちらから

建設通信新聞電子版購読をご希望の方はこちら